La partida de cartas

Hay mañanas que

las palabras me sacan de la cama. No quieren esperar a que suene el despertador

y, antes de que el mismo sol decida que ya es hora, sin ningún miramiento, me abren los párpados y me agitan el pecho.

Esas mañanas las

ideas, hartas de pulular sobre la cabeza de la escritora menos prolífica de la

ciudad, deciden hacer un zumbido tan intenso que más vale levantarse.

Dejo atrás el

cuerpo calentito de mi hijo pequeño, quien suele buscar compañía en mitad de la

noche. Lo dejo tranquilo, con la serenidad expansiva de quien duerme,

respirando al compás de sus dulces sueños. Me pongo mi bata de lana beige, compañera

fiel de líneas demasiado tempraneras, y sustituyendo un calor por otro, bajo a

la cocina.

Tengo que

escribir mi tarde de ayer, la primera de gran felicidad después de unos días tan

grises que, casi muero del cansancio. Que es lo que tiene la tristeza, que te

agota. Me sentía exhausta, no podía más con un vacío que me pesaba

tanto que no podía levantar las comisuras de la boca. Yo, que si me caracterizo

por algo es por mi generosa sonrisa. La reparto por el mundo como si no valiera

nada. Y sin embargo, estos días iba por la vida en piloto automático, cargada con un peso tan grave y tan profundo que, me sentía agotada. Es

curioso que el vacío pese más que ningún otro sentimiento.

Fue una partida

de cartas.

A eso de las seis

y media llegaron mis padres, que están haciendo méritos para conseguirse un

hueco en el Olimpo de los abuelos.

Llegaron cargados

de alegría que en ellos, se traduce en mucho ruido. Mucho ruido y muy

contagioso. A las seis y treinta y cinco, éramos una casa de locos. Hasta

el perro ladraba desmesuradamente. Mi marido en su despacho, teletrabajando. Cincuenta

personas al otro lado de la línea, las voces de los abuelos, los niños y el

perro traspasando paredes y puertas, para colarse en esa llamada y desesperar

al único miembro de la familia que trae dinero a casa, en la actualidad.

Nos encerramos en

la cocina. Bajamos los decibelios a la medida legalmente permitida. La policía no

acude a detener a nadie.

Empezamos una

pocha, regalo de mi hijo el mayor de parte de sus abuelos. Había pedido una

baraja y un par de partidas por su cumpleaños. Hay esperanza en la siguiente

generación.

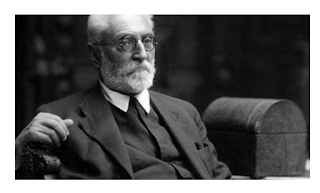

¡Qué partida de

cartas! Yo imaginaba a Unamuno, quién decía que las cartas eran la perfecta

solución para pasar tiempo juntos sin necesidad de contarse nada, desesperado tratando

de reconducir la situación junto con mi marido.

Entre barajar,

repartir, pedir y jugar, mi padre elaboraba la lista de deseos de su nieto -el

mayor- para la merienda del domingo y cita de la segunda partida de cartas. En

una cara del papel apuntaba los tantos del juego y en la otra, la

compra de un festín que, más que una merienda de cuatro, parecía la celebración del

noventa y cinco cumpleaños de Su Majestad la Reina. A mi padre hay que quererlo.

No os creáis que

al concluir la lista, nos quedamos sin tema. Mi padre pasó a contarnos la

historia del bolígrafo con el que apuntaba los tantos. Marca Parker.

-¿Tú conoces la marca Parker, Guille? Sin esperar respuesta, prosiguió sin importarle si su interlocutor mostraba interés en la historia, o no... Como hacemos todos en casa...

- Desde la carrera llevo dos bolígrafos Parker en el

bolsillo.

Él, ingeniero, no

es de pluma, es de bolígrafo. Setenta y cinco años tiene el hombre, y cincuenta

y siete (75-57) lleva guardando sus bolis Parker en el bolsillo de su camisa. No sé porque yo no tomo ejemplo y guardo mis plumas en el mismo lugar, justo encima de mi corazón.

Al hilo de las

cartas se iban despachando temas. El siguiente que me llamó la atención fue el

de los desayunos de mi padre en la mili. No hay velada con mi padre en que falte

alguna anécdota de uno de los periodos más felices de su vida. En principio,

creo que su mili da para relato corto, pero aquí sólo os contare lo que ayer él,

muy feliz, recordaba:

-Cuando ya era

oficial, nos jugábamos el desayuno a los dados. El que perdía, pagaba. El

desayuno era cosa seria. Desayunábamos huevos con chorizo y claro, una copa de

vino. Luego bollería, recién hecha.

Pobre, no sé si

ya estaba salivando, o si por el contrario apunto estaban de saltársele las lágrimas

de la nostalgia, pero mi padre, los relatos de la mili los hilvana con lo que

comía en ella. No sé cuántos kilos engordó apreciando el buen hacer del

cocinero del campamento, un grande de Guipúzcoa que luego puso un restaurante,

y no le fue nada mal. Ellos le decían Jose Mari.

Yo sólo podía pensar

que hay que tener juventud (y ganas), para meterse entre pecho y espalda

semejante desayuno y esos tragos de vino, en las primeras horas del día.

Seguimos la

partida, cuatro sentados en torno en la mesa, un quinto apoyando a su hermano

mayor desde lo alto de su silla, y en esto que llega la niña a arrebatarme un

trozo de mi asiento, para hacerse sitio en ella, llenarme de besos, y preguntar

a ver si -en mitad de partida- le explicamos cómo se juega.

Toma la palabra

mi madre que, si bien no ha estado callada, y ha interrumpido a voluntad, introduce

nuevo tema en la mesa: mañana se opera de una catarata del ojo izquierdo.

¡Por fín! lleva yendo

al oftalmólogo una década para que la operen (le debe apetecer mucho).

-Pero, ¿realmente ves mal, mamá?- Le pregunto, preocupada de que la estén operando por cansancio del prescriptor. Por no oírla más. Que no sabe si ve muy mal -me dice- porque tiene mucha imaginación y se lo imagina todo. Y yo, que soy muy mala, le pregunto, si no se estará imaginando que tiene una catarata…

-Lo único que me

preocupa es que no puedo leer durante diez días- dice ¿y que voy a hacer yo?

Mi padre me mira.

Es una mirada larga, llena de contenido. Comunicación visual. No añade nada…

Continua la partida. El cumpleañero no ha dado ni una. Va perdiendo, para mí, la fortuna en el juego, va siempre de la mano de la mala suerte en el amor. Ateniéndo al resultado -y lo guapo que está- debe tener a media clase suspirando. Yo voy segunda, se me quiere algo, pero poco.

Hacia el final del juego, mi madre, increpa a mi padre por algo que ha hecho.

-Mama, no pasa

nada, déjalo tranquilo.

-¡Tranquilo!-

dice mi padre, como si no supiera ya que significa esa palabra.

-Yo no puedo

dejar tranquilo a nadie.

Verdad.

Verdadera.

-Papa, te acojo

estos diez días en casa. Te hacemos hueco. Vente. -acudo al rescate. Y él…

-No puedo- me

dice con una sonrisa- tengo que cuidarla.

A mi padre, hay que quererlo.

Comments

Post a Comment